古代中国の史料によれば、倭人は入れ墨をする文化があったようです。

倭人の入れ墨文化について考察しました。

入れ墨文化についての記述

魏志倭人伝をはじめ、いくつかの史料によれば、倭人(かつての日本人)は入れ墨をする文化があったようです。

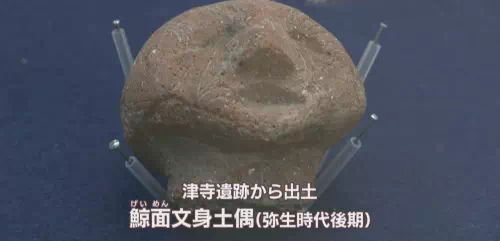

また、入れ墨をしていると思われる土偶なども見つかっているため、確度の高い情報と言えるでしょう。(ただし、いつの時代まで?や、体のどこに入れ墨していた?などの議論は必要)

史料を比較してみよう!

史料によって、微妙に記述内容が異なっています。

どの記述が正しいのか(あるいは全部間違いか)をよく検討する必要があります。

| 史料 | 史料成立年代 | 内容 |

|---|---|---|

| 魏志倭人伝(紹興本) | 紹興本・紹煕本共に1100年代 (魏志は280~297年) | 男子無大小皆黥面文身 |

| 魏志倭人伝(紹煕本) | 男子無大小皆黥面丈身 | |

| 翰苑(魏略からの引用) | 660年以前 (魏略は260年頃) | 其俗男子皆點而文 |

- 黥

-

入れ墨のこと。特に、古代中国では罪人の顔に墨を入れる刑を指した。

- 點

-

点という漢字の旧字。小さな印、(濁点や句読点などの)文字につける符号、という意味。

- 文身

-

針や刃物などで体に傷をつけ、墨汁や朱などの色素を塗りこんで文字や絵を描きこむこと。入れ墨というより彫り物に近いニュアンス。

古代の日本では、男は身分・年齢問わず誰もが顔に入れ墨をし、体に絵(模様)を描いていた。

魏志倭人伝

男子無大小皆黥面文身 自古以来 其使詣中国 皆自称大夫

『三国志』 魏書 巻三十 東夷伝

夏后少康之子封於会稽 断髮文身以避蛟龍之害 今倭水人好沈没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸国文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差

魏志倭人伝は大きく2種類、紹煕本と紹興本があります。

紹煕本では「黥面丈身」、紹興本では「黥面文身」、と書かれています。

また、夏王朝の第6代帝である少康の入れ墨に関するエピソードが書いてあります。

中国の入れ墨文化については、以下の記事にまとめました。

翰苑(魏略からの引用)

翰苑では、原文の他に注釈文でも入れ墨文化への言及があります。

【原文】

文身點面猶稱太伯之苗【注釈】

『翰苑』巻30 蕃夷部

魏略曰 女王之南 又有狗奴國 女男子爲王 其官曰拘右智卑狗 不屬女王也 自帶方至女國万二千餘里 其俗男子皆點而文聞其舊語 自謂太伯之後 昔夏后少康之子封於會稽 断髪文身 以避蛟龍之吾 今倭人亦文身 以厭水害也

魏志倭人伝では「黥面文身」となっている部分が、「點而文」となっています。

原文も魏略からの引用部分も「點而文」となっているため、誤字と断定するのは早計です。

現代にも残る四字熟語「断髪文身」

歴史的史料とは異なりますが、現代にも「断髪文身」という四字熟語が残っています。

意味は”野蛮な習慣のこと”で、国語辞典を引くと”古代中国で野蛮とされていた呉越の一帯の風習”のような補足がついていることが多いようです。

コメント