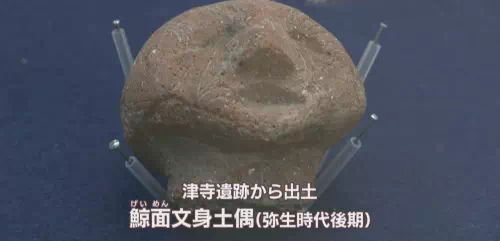

魏志倭人伝をはじめ、いくつかの史料によれば、倭人は入れ墨文化があったようです。

史料比較

倭人の入れ墨に関する記述は、史料によって微妙に内容が異なっています。

どの記述が正しいのか(あるいは全部間違いか)をよく検討する必要があります。

| 史料 | 史料成立年代 | 内容 |

|---|---|---|

| 魏志倭人伝(紹興本) | 紹興本・紹煕本共に1100年代 (魏志は280~297年) | 黥面文身 |

| 魏志倭人伝(紹煕本) | 黥面丈身 | |

| 翰苑(魏略からの引用) | 660年以前 (魏略は260年頃) | 點而文 |

| 後漢書 | 432~445年 | 黥面文身 |

| 蕭繹職貢図 | 539年 | (※) 面文身 ※部分は破れで読めない |

| 諸番職貢圖巻 | 1685~1760年 | 黥面文身 |

| 梁書 | 629年 | 文身 |

| 晋書 | 648年 | 黥面文身 |

| 隋書 | 656年 | 點面文身 |

| 北史 | 644年頃 | 點面文身 |

| 通典 | 801年 | 黥面文身 |

- 黥

-

入れ墨のこと。特に、古代中国では罪人の顔に墨を入れる刑を指した。

- 點

-

点という字の旧字。小さな印、濁点や句読点、という意味。

- 文身

-

針や刃物などで体に傷をつけ、墨汁や朱などの色素を塗りこんで文字や絵を描きこむこと。

入れ墨というより彫り物に近いニュアンス。

古代の日本では、男は身分・年齢問わず誰もが顔に入れ墨をし、体に絵(模様)を描いていた。

魏志倭人伝

男子無大小皆黥面文身

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

自古以来其使詣中国皆自称大夫

夏后少康之子封於会稽断髮文身以避蛟龍之害

今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後稍以為飾

諸国文身各異或左或右或大或小尊卑有差

魏志倭人伝は大きく2種類、紹煕本(最善本)と紹興本があります。

紹煕本では「黥面丈身」、紹興本では「黥面文身」、と書かれています。

”文身”が正しく”丈”は誤記だとする説が一般的です。

翰苑(魏略からの引用)

其俗男子皆點而文聞其舊語 自謂太伯之後

『翰苑』巻30 蕃夷部

昔夏后少康之子封於會稽 断髪文身 以避蛟龍之吾

今倭人亦文身 以厭水害也

魏志倭人伝では「黥面文身」となっている部分が、「點而文」となっています。

一般的には、點は黥の誤写、而は面の誤写、身が無いのは脱字と考えられています。

後漢書

男子皆黥面文身

『後漢書』巻85 東夷列伝 倭条

以其文左右大小別尊卑之差

後漢書では黥面文身という文字で登場しています。

これは『古事類苑』でも引用されています。

〔後漢書 五安帝〕

『古事類苑』地部 巻1 地總載 倭國

永初元年十月、倭國遣使奉獻、{倭國去樂浪萬二千里、男子黥面文身、以其文左右大小別尊卑之差、見本傳、} ○按ズルニ、釋日本紀引ク所ノ後漢書ニハ、倭國ヲ倭面國ニ作レリ、

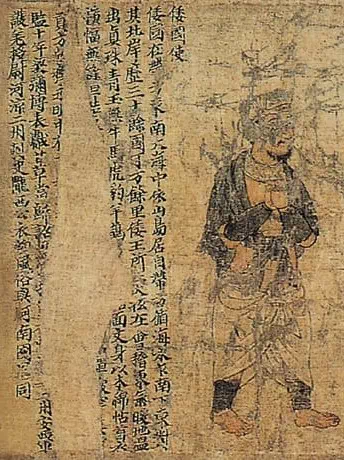

職貢図

職貢図は複数の版本が見つかっています。

ただし基本的には絵が主体の史料なので、文字がない版本もあります。

(※) 面文身

『蕭繹職貢図』(宋人摹本残巻)

宋人摹本残巻には、※部分の破れで読めない文字があります。重要な箇所が欠けてしまっています…

黥面文身

『愛日吟廬書畫續録』卷五清 7 张庚诸番职贡图卷(諸番職貢圖巻)

諸番職貢圖巻の方には欠落が無く、黥面文身という文字が見て取れます。

梁書

其國近倭 頗有文身者

(中略)

倭者自云太伯之後俗皆文身

『梁書』巻54 列傳第48 諸夷 海南諸國 東夷 西北諸戎

梁書には朝鮮半島の話の中で、倭に近く顔に入れ墨をしているという記述があります。

さらに倭の話では、倭人は太伯の末裔で入れ墨をしているとしています。

しかしいずれも、”黥面”の部分は記載がありません。

晋書

男子無大小 悉黥面文身 自謂太伯之後 又言上古使詣中國 皆自稱大夫

『晋書』卷97 列傳第67 四夷傳

昔夏少康之子封於會稽 繼發文身以避蛟龍之害 今倭人好沈沒取魚 亦文身以厭水禽

隋書

黥臂點面文身没水捕魚

『隋書』第81巻 列伝第46 東夷

北史

與儋耳相近 俗皆文身 自云太伯之後

(中略)

男女皆黥臂點面文身

『北史』卷94 列伝第82 四夷

北史では太伯の話と、文化的な話の2回に分けて文身に関する記述が登場します。

通典

其南界近倭亦有文身者

『通典』卷第185 邊防第1 東夷上 馬韓条

男女近倭亦文身

『通典』卷第185 邊防第1 東夷上 辰韓条

通典には、朝鮮半島の話の中で倭に近いという内容の後に文身と言う文字があります。

これは物理的に倭に近いだけとする説と、入れ墨という文化的にも近い(似た)という意味だとする説があります。

男子皆黥面文身 自謂太伯之後

『通典』卷第185 邊防第1 東夷上 倭条

さらに倭人条では太伯の話を踏まえて黥面文身という文字が登場します。

現代にも残る四字熟語「断髪文身」

現代でも国語辞典などで調べると「断髪文身」という四字熟語が記載されています。

意味は”野蛮な習慣のこと”で、”古代中国で野蛮とされていた呉越の一帯の風習”のような補足がついていることが多いようです。

蛟竜(蛟龍)の害

中国では蛟竜(蛟龍)という龍の幼生が伝説の生き物として語られています。

古代中国において文身断髪する理由は、蛟竜の害を避けるためと言われています。

よって、倭人も同じような理由で文身、つまり入れ墨をした可能性もあります。

一方で、単に中国を真似しただけで特別な意味はないとする見方もあります。

太伯と倭人の関係

古代中国の王族・太伯(たいはく)は、周王朝の王位を弟に譲るため江南へ移り、現地の風習に従って「断髪・文身」を行ったと伝えられています。

現地の風習とは、水中での活動(漁労や水中戦)に適応するため、あるいは海神への敬意とする意味で断髪・文身していたとされています。

一方『魏志倭人伝』などここまで紹介した史料から、倭人も入れ墨を施していたことが記されています。

この文化的共通点から、倭人が自らを「呉の太伯の子孫」と称した背景には、同じような風習を共有することで、自身の起源を中国文明に結びつけようとする意図があった可能性があります。

文身は、単なる装飾ではなく、海洋民としての実用性や宗教的な意味も含んでおり、太伯と倭人の象徴的なつながりを示す重要な手がかりとなっています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bd0d917.e47d6438.3bd0d918.d689b671/?me_id=1331379&item_id=10093053&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgoods-pro%2Fcabinet%2F0%2F52%2F104497.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント