漢書で倭に関する記述は、実質「楽浪海中有倭人分為百餘國以歳時來献見云」の一文だけです。

少なくとも邪馬台国論争においてはあまり重要ではありません。

しかし、邪馬台国論争において重要なのは、この一文に対して後年に3人が付けた注釈です。

なぜこんなに注釈があるのか?

そもそも、なぜ完成後に3人も注釈をつける事態になったのでしょうか?

それは、”漢書の読解は難しい”と当時から思われていたためです。

『漢書』には難読の語句が多く、注釈が乱立しているような状態だったようです。

さらに、大きく分けると北朝(旧注釈)と南朝(新注釈)の二系統があります。

唐時代には漢書学者と呼ばれる漢書の専門家がいたほど、漢書の読解は難しいものでした。

注釈の内容

漢書の「楽浪海中有倭人分為百餘國以歳時來献見云」の一文には、如淳、臣瓚、顔師古の3人が注釈をつけています。

原文:楽浪海中有倭人 分為百餘國 以歳時來献見云

如淳曰:如墨委面 在帶方東南萬里

臣瓚曰:倭是國名 不謂用墨 故謂之委也

師古曰:如淳云『如墨委面』 蓋音委字耳 此音非也 倭音一戈反 今猶有倭國 魏略云倭在帶方東南大海中 依山島為國 度海千里 復有國 皆倭種

『漢書』巻28 地理志 燕地条

如淳の注釈

如淳とは?

如淳は3世紀の魏の官人とされ、三国志(魏志倭人伝)の著者・陳寿より古い世代の人物とされます。

ただし如淳のことは、現状ほとんど分かっていません。

『大宋重修広韻』1の「如」についての説明に如淳の記述がありますが、分かっていることはこれだけです。

魏有陳郡丞馮翊如淳注漢

『大宋重修広韻』第244 小韻 如条

如淳が3世紀の魏の官人という証拠はなく、他の注釈などから時期を判断しています。

年代が正しければ、魏志倭人伝の影響は受けていないことになりますが…

如淳の注釈の解釈

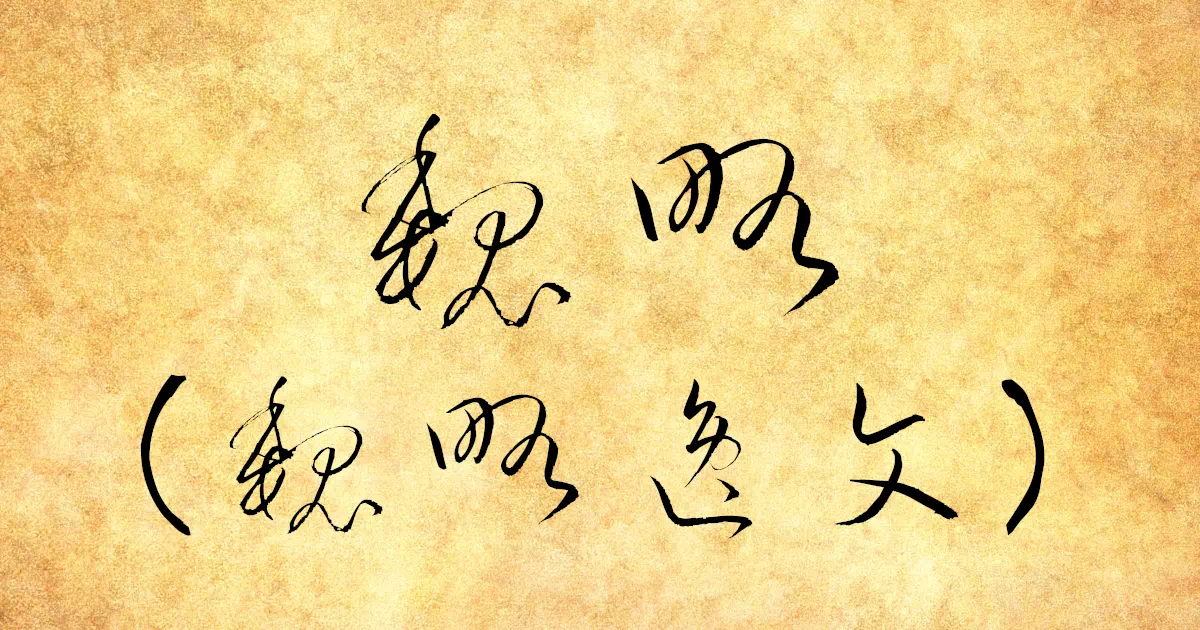

如淳の注釈にある「如墨委面」の解釈は、原文を含めた倭についての認識に関わるため極めて重要です。

如淳曰:如墨委面 在帶方東南萬里

『漢書』巻28 地理志 燕地条

- 倭の由来は入れ墨説

-

倭の由来は入れ墨文化だと考える説。

「顔面に墨を委する風習が”倭”の由来である。」 - 如淳が誤記を修正した説

-

”委は倭の誤記”ということを伝える文だったと考える説。

「墨を委する風習から委人が正しい。」 - 如淳が誤記した説

-

如淳が倭を委と書き誤ったとする説。

「委人(本当は倭人と書きたかった)は顔に入れ墨している。」 - 国の名前説

-

国の名前で、如墨委を”やばい”と読み、魏志倭人伝でいう邪馬台国に相当すると解釈する説。

「”やばい”のことである。」 - ”従順な東の国”を強化する補足説

-

原文の一文前にある、東国は従順という文を補足する注釈だったと考える説。

「(委は”従う”という意味があることから)墨の如く従順な面をした人々。」

臣瓚の注釈

臣瓚とは?

臣瓚は3~4世紀の西晋の学者とされています。

王賛2が本名であるとする説もあります。

如淳の注釈の解釈

臣瓚の付けた注釈は、如淳の注釈をどう解釈したかで意味が変わってきます。

如淳曰:如墨委面 在帶方東南萬里

『漢書』巻28 地理志 燕地条

臣瓚曰:倭是國名 不謂用墨 故謂之委也

- 如淳の注釈を「倭の由来は入れ墨説」とする場合

-

臣瓚の注釈は、如淳の注釈に対する訂正文説。

「倭は国の名前で、墨を用いたことではない。よって、”委(い)”と発音するのだ。」 - 如淳の注釈を受けていない説

-

臣瓚の注釈は西晋時代の倭について記述した説。

「倭は国の名前である。(西晋時代は)墨を用いていない。昔は委と言った。」

「よって」と捉えるか、「昔は」と捉えるかで意味が変わります。

顔師古の注釈

顔師古とは?

顔師古(581~645年)は唐の学者です。

李承乾の命によって『漢書』の注釈を作成した顔師古は、北朝(旧注釈)を参考としています。

南朝側の新注釈ではなく、北朝側の旧注釈を採用している!

つまり臣瓚などの注釈は旧注釈で、新注釈はここにない。

顔師古の注釈の解釈

如淳曰:如墨委面 在帶方東南萬里

『漢書』巻28 地理志 燕地条

師古曰:如淳云『如墨委面』 蓋音委字耳 此音非也 倭音一戈反 今猶有倭國 魏略云倭在帶方東南大海中 依山島為國 度海千里 復有國 皆倭種

顔師古の付けた注釈は、細かい部分の解釈の違いはあれど、『如墨委面』の委と言う字は間違いということを指摘した文章であるという見解でほぼ一致しています。

”如淳の『如墨委面』は間違い。 反切のルール的に正しい音ではない。”という意味になります。

また、魏略からの引用で、倭国の位置を記載しています。

コメント