漢書で倭に関する記述は、実質「楽浪海中有倭人分為百餘國以歳時來献見云」の一文だけです。

しかしこの一文の後に、朝鮮の話か倭の話か分からない記述があります。

倭の話だとすれば、倭国のことを知る手がかりになる重要な記述です。

方角は朝鮮のこと?倭のこと?

漢書で倭に関する「楽浪海中有倭人分為百餘國以歳時來献見云」の一文の後に、次の文があります。

自危四度至斗六度謂之析木之次燕之分也

『漢書』巻28 地理志 燕地条

楽浪郡から倭までの記述の最後に、主語が無く登場している一文です。

つまり、倭のことを指しているかどうかは不明です。

方角は北北東を指すものの、どこから見た方角なのかも明記されていません。

主語が省略されているため、”危の4度から斗の6度”に対して複数の解釈説がある。

楽浪郡から見た倭?

前漢の首都・長安(現在の西安市)から見た楽浪郡?

それとも他の地域の話?

この記述を理解するには、『漢書』律暦志の次度に掲載されている二十八宿と十二次というものを知る必要があります。

二十八宿から引用した「危」と「斗」

「危」と「斗」は二十八宿を用いた記述と思われます。

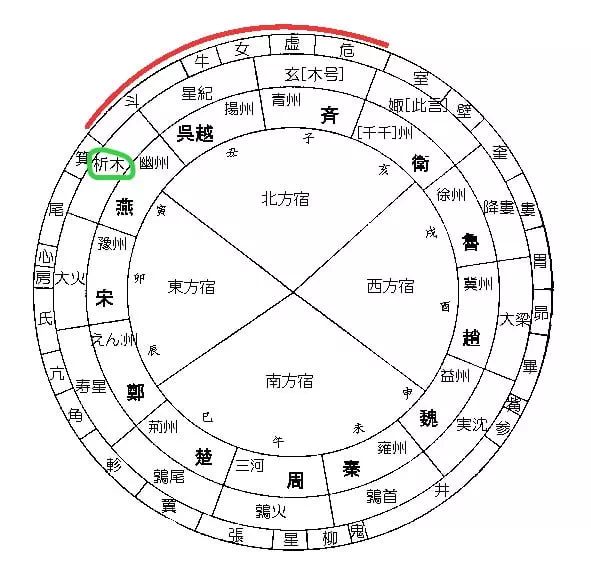

二十八宿は、天球を星宿と呼ばれるエリアに不均等に分割したもので、東西南北の4方角にそれぞれ7宿を配置した合計28宿から構成されます。

4方角を表す青龍(東)・玄武(北)・白虎(西)・朱雀(南)の四象が有名です。

二十八宿は、南を向いて頭上に掲げると方角が一致します。

通常(北が上)方向で見ると東西が逆になる点は注意が必要です。

なお当時の天文学の知識は、現代とは異なる知識です。

ここで出てくる四度・六度という天文度は、円の1周として現在用いている360度基準ではなく、1太陽年での365度基準だとされています。

十二次から引用した「析木」

「析木」は十二次(天球を十二等分したもの)を用いた記述と思われます。

次の図と表は、『漢書』の律暦志・次度を基に二十八宿と十二次の対応させたものです。

| 十二次 | 十二次 | 二十八宿 | 二十八宿 |

|---|---|---|---|

| 星紀 | 初 | 斗 | 十二度 |

| 中 | 牽牛 | 初度 | |

| 終 | 婺女 | 七度 | |

| 玄枵 | 初 | 婺女 | 八度 |

| 中 | 危 | 初度 | |

| 終 | 危 | 十五度 | |

| 娵訾 | 初 | 危 | 十六度 |

| 中 | 営室 | 十四度 | |

| 終 | 奎 | 四度 | |

| -(省略) | – | – | – |

| 析木 | 初 | 尾 | 十度 |

| 中 | 箕 | 七度 | |

| 終 | 斗 | 十一度 |

結局「危の4度から斗の6度、析木の次」って?

危の4度から斗の6度、析木の次という記述をどう捉えるべきかは研究者によって見解が異なります。

ただし、これは楽浪の話であり、前漢の首都・長安から見た楽浪郡とする見解が一般的です。

仮に倭国の話だとすれば、長安または楽浪郡から見て、北北東の位置に倭国があることになります。

コメント