「魏志倭人伝」など古代中国の史料には、卑弥呼が”鬼道”を用いて人心掌握して国を統治していたという記録が残っています。

果たしてこの”鬼道”とは何でしょうか?いろいろな説を考察してみました。

鬼道とは?

鬼道とは、卑弥呼が国を統治する際に用いたとされる方法で、様々な史料に記録が残っています。

この鬼道が具体的に何だったのか、ということは分かっておらず、いろいろな説が乱立している状況です。

乃共立一女子為王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

乃共立一女子卑彌呼為王 彌呼無夫婿 挾鬼道 能惑眾

『梁書』巻54 列傳第48 諸夷 海南諸國 東夷 西北諸戎

主有女子名卑彌呼能以鬼道惑衆

『隋書』第81巻 列伝第46 東夷

有女子名卑彌呼 能以鬼道惑衆

『北史』卷94 列伝第82 四夷

有一女子名曰卑彌呼 年長不嫁 事鬼道 能以妖惑眾

『通典』卷第185 邊防第1 東夷上 倭条

また、後漢書では鬼神道という書き方になっています。

有一女子名曰卑彌呼 年長不嫁事鬼神道能以妖惑衆

『後漢書』巻85 東夷列伝 倭条

単なる占い説(亀卜占い説)

鬼道とは亀卜占いだとする説です。

『北戸録』で引用している『魏略』の記述には、倭国は大事なことを占いで決めているという記載があります。

「魏略曰高句麗…(中略)…

『北戸録』 卷2 鶏卵卜

倭国大事輒灼骨以卜先如中州令亀視坼占吉凶也」

「坼」という字は裂けるという意味です。

古代中国(殷王朝の頃)では、亀の甲羅を焼いてできた裂け目を使って占いする亀卜(きぼく)という文化が存在したようです。

漢の時代には廃れ始め、唐時代には完全に廃れたとされています。

現状日本で見つかっている最古の亀卜の例は、神奈川県三浦市の間口洞穴遺跡で出土した古墳時代後期のものです。

占星術説

鬼道の「鬼」とは星のことを指し、占星術ではないのかとする説です。

事実かどうかは議論の余地があるものの、鬼と星は密接な関係があるとされています。

中国での『鬼』の意味

まずは中国での鬼という漢字の意味を考えてみましょう。

中国語で鬼はグゥイ(拼音: guǐ)と読み、死霊や霊魂の意味を持ちます。

日本での幽霊に近いニュアンスだとされています。

また、死人は星になるというような考え(宗教)を持つ文明は世界中に多数存在しています。

日本でも人が死ぬことを「鬼籍に入る」と言うなど、鬼は死と関連する漢字だと言えます。

星と鬼は共に、死と関連する漢字だと考えることができそうです。

鬼と星の名前は似ている

実は鬼の名前にも星の名前にも、鬼部(おに・きにょう)という部首が使われることがあります。

と言っても、ほとんどは使用頻度が低い常用外漢字で、漢字の意味が本当に鬼や星のことを指すのか?というところから議論が必要です。

鬼の名前

中国の漢字辞典等で検索した結果、「鬼名(鬼・幽霊の名前)」と記載されている漢字を集めました。

ただし常用される漢字ではないため、具体例などはほとんど見つかりませんでした。

| 漢字 | 意味 | 引用元 |

|---|---|---|

| 鬽 | 化け物、妖怪 | 多数の文献 |

| 𩲎 | ※ | 『康熙字典1』 |

| 𩳒 | ※ | 『玉篇2』、『集韻3』、『五音集韻4』、『康熙字典』 |

| 𩳓 | 悪霊、邪悪な霊的存在 | 『康熙字典』 |

| 𩴇 | ※ | 『集韻』、『五音集韻』、『字彙補5』、『康熙字典』 |

| 𩳃 | ※ | 『集韻』、『康熙字典』 |

| 𩴉 | ※ | 『康熙字典』 |

| 𩴒 | ※ | 『集韻』、『五音集韻』、『康熙字典』 |

| 𩴠 | 鬼 | 『玉篇』、『集韻』、『康熙字典』 |

| 𩴻 | 雷鬼 | 『集韻』、『五音集韻』、『康熙字典』 |

星の名前

鬼名と同じく、中国の漢字辞典等で検索した結果、「星名」と記載されている漢字を集めました。

ただし常用される漢字ではないため、具体例などは見つかりませんでした。

| 漢字 | 意味 | 引用元 |

|---|---|---|

| 鬿 | 「九鬿」はいわゆる北斗九星を指す | 多数の文献 |

| 𩲌 | ※ | 『玉篇』、『五音集韻』、『康熙字典』 |

| 𩲃 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 魓 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 𩳎 | ※ | 『玉篇』、『五音集韻』、『康熙字典』 |

| 𩳐 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 𩵄 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 魒 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 𩲨 | ※ | 『玉篇』、『五音集韻』、『康熙字典』 |

| 魁 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

| 䰢 | 北斗七星の一部 | 多数の文献 |

なお、神祇伯家行事傳では北斗七星を「魁𩲃𩵄䰢魓𩳐魒」と表現しています。

また北斗九星とは、北斗七星とその周辺の二星を含めた星列のことです。

鬼と星は近い

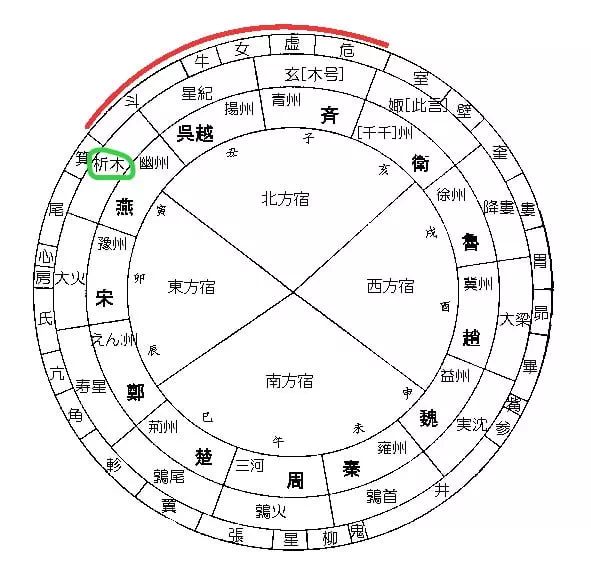

『漢書』「律暦志」に登場する二十八宿と十二次を見ると、鬼と星が近くにあることが分かります。

二十八宿と十二次の対応表を見ると、南側に鬼、柳、星と並んでいます。

方向だけで近いと判断できるものではないですが、鬼と星は近いものと言える根拠の一つにはなり得るでしょう。

また、平安時代の有名な陰陽師である安倍晴明は五芒星(または六芒星)を祈願呪符として使用していたとされています。

陰陽師は、鬼・妖怪を退治することも仕事の一つであったようです。(伝説要素が強めですが…)

以上から、鬼道は星を使った占い(占星術)ではないかとする説です。

鬼と星は密接な関係性?議論の余地アリ。

また、姿を見せなかった(外に出なかった?)卑弥呼がどうやって星を観測していたのかは疑問。

初期の道教説

『魏志』張魯伝、『蜀志』劉焉伝に五斗米道の張魯と「鬼道」についての記述があり、そこから卑弥呼の鬼道は後漢時代の初期道教と関係があるとする説です。

魯遂據漢中、以鬼道教民、自號師君。其來學道者、初皆名鬼卒。受本道已信、號祭酒。各領部衆、多者爲治頭大祭酒。

『三国志』魏書 張魯伝

張魯母始以鬼道、又有少容、常往來焉家、故焉遣魯為督義司馬、住漢中、斷絶谷閣、殺害漢使。

『三国志』蜀書 劉焉伝

神道説

神道であるとする説です。

神道の起源はとても古く、日本の風土や日本人の生活習慣に基づき、自然に生じた神観念であることから、縄文時代を起点に弥生時代から古墳時代にかけてその原型が形成されたと考えられています。

儒教にそぐわない体制説

単に儒教的価値観にそぐわない政治体制であることを意味するという解釈です。

中国の文献では、儒教にそぐわない体制を「鬼道」と表現している用法があるとする説から来ています。

コメント