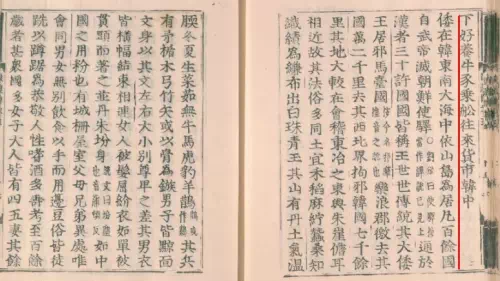

『後漢書』には倭や邪馬台国に関する記述があります。

これは、魏志倭人伝をベースにしたとする説がある一方、オリジナルであるという説や、共通する別史料があったとする説もあり、議論され続けています。

特に、後漢書と魏志倭人伝では異なる記述があるため、どちらが正しいのか、という解釈の問題も大きな争点になっています。

後漢書とは

後漢書は、中国の王朝・後漢1について記した歴史書です。

「本紀」10巻・「列伝」80巻・「志」30巻の合計120巻で構成されています。

資料データ

| 著者 | 范曄(本紀と列伝)、司馬彪(志) |

| 成立年 | 本紀と列伝は432~445年、志は306年以前 |

王朝の流れは、「後漢 → 三国(呉蜀魏)」です。

しかし、後漢のことを范曄が再度まとめたことで、歴史書の成立年は三国志の方が早くなっています。

信憑性

- 二十四史の一つに数えられ、記述事象についての信憑性自体は高い

- 魏志倭人伝と内容が似ているが微妙に異なる箇所がある

- 曹操を悪く見せようとするなど改変疑惑がある

- 東夷関連はオリジナル要素が薄い

- 魏志倭人伝と内容が似ているが微妙に異なる箇所がある

後漢書全体としての信憑性

二十四史の一つに数えられ、記述事象についての信憑性自体は高いとされます。

しかし、細かい部分は改変されているとする見方が強いのも事実です。

後漢書は、魏呉蜀の三国時代の魏の流れを継ぐ北朝に対立した、南朝側で編纂されています。

そのためか、魏の建国者である曹操を悪く見せようと史料改変している部分があるという意見もあります。

一方で、史料改変自体に疑問を持つ学者もおり、議論されているところです。

倭に関する部分の信憑性

先述の通り、後漢書は七家後漢書と『東観漢記』がベースになっています。

ただし倭を含む東夷についての記述は、後漢書より先に成立していた三国志(魏志倭人伝)の内容を基にしているとする説があります。

七家後漢書は散佚したものもあるため、本当に東夷に触れた書物が少ないかは不明瞭という考慮は必要です。

また、魏志倭人伝の内容と似てはいるものの、字が違う箇所が数カ所あります。

どちらが正しいのかは不明ですが、後漢書の倭に関する部分は鵜呑みに出来ないとの見方が一般的です。

後漢書の成立過程

中国では、王朝が変わった際に前の王朝の歴史を記録する文化がありました。

しかし後漢は、王朝として君臨する間に自身の歴史の記録を試みていました。

何人もの人物が執筆にあたり、最終的には225年までに楊彪2がまとめて『東観漢記』という書物を作成します。

ところが『東観漢記』には、一貫性に欠けるなど、複数人が編纂した結果による弊害がありました。

そこで後年に一人で後漢のことをまとめる動きが活発化し、9種の書物がそれぞれ別の人物によって作成されます。

これらのいくつかをまとめて、七家後漢書あるいは八家後漢書などと言います。

| 書物名 | 著者(国と生没年) | 書式 |

|---|---|---|

| 後漢書 | 謝承(呉、生没年不明) | 紀伝体 |

| 後漢記 | 薛瑩(呉、生年不詳~282年) | 紀伝体 |

| 続漢書 | 司馬彪(西晋、生年不詳~306年) | 紀伝体 |

| 後漢書 | 華嶠(西晋、生没年不明) | 紀伝体 |

| 後漢書 | 謝沈(東晋、生没年不明) | 紀伝体 |

| 後漢南記 | 張瑩(東晋とされるが生没年も含め詳細不明) | 紀伝体 |

| 後漢書 | 袁山松(東晋、生年不詳~401年) | 紀伝体 |

| 後漢紀 | 張璠(東晋、生没年不明) | 編年体 |

| 後漢紀 | 袁宏(東晋、328~376年) | 編年体 |

范曄がまとめた後漢書

范曄3は、9種の書物から紀伝体の7種と『東観漢記』を利用して後漢の歴史書を執筆しました。

これが現在一般的に言われる『後漢書』の元ですが、范曄は「志」を完成させられませんでした。

そこで後年に劉昭4が、七家後漢書の1つである『続漢書』の志の部分を『後漢書』に合併させ、130巻からなる『後漢書』の注釈集『集注後漢』を作成しました。

これが現在伝わっている『後漢書』になります。

その後年にさらに李賢5が、本紀・列伝に対して注釈を作成しています。

| 巻 | 著者 | 注釈 |

|---|---|---|

| 本紀・列伝 | 范曄 | 劉昭と李賢 |

| 志 | 司馬彪 | 劉昭 |

後漢書成立過程をまとめると…

| 年 | 国・王朝 | 出来事 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 220年 | 後漢が滅亡 魏が建国 | その後三国時代へ | |

| 220~225年頃 | 楊彪が『東観漢記』を完成 | ||

| 225~400年頃 | 9人がそれぞれ後漢に関する書物を編纂 | ||

| 265~306年頃 | 9人の1人である司馬彪が『続漢書』を編纂 | 後に後漢書の「志」になる | |

| 280年 | 西晋が中国を統一 三国時代が終了 | ||

| 280~297年 | 陳寿が『三国志』を編纂 | ||

| 317年 | 西晋が滅亡 東晋が建国 | ||

| 432~445年頃 | 范曄が『後漢書』を編纂 | 「本紀」と「列伝」のみ | |

| 502~557年頃 | 劉昭が注釈集『集注後漢』を作成 | 本紀・列伝・志が揃う | |

| 676年 | 李賢が本紀・列伝に注釈を付記 |

注釈・参考資料など

- 25~220年の中国王朝。 ↩︎

- 楊彪は142年生~225年没の、中国後漢末期から三国時代にかけての政治家・学者。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BD%AA ↩︎ - 范曄は398年生~446年没の、南朝宋の政治家・文学者・歴史家。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%83%E6%9B%84 ↩︎ - 劉昭は生没年不明の南朝梁の官僚・文人・歴史家。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%89%E6%98%AD ↩︎ - 李賢は655年生~684年没の中国・唐の皇太子。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E8%B3%A2_(%E5%94%90) ↩︎

コメント