記事一覧

漢委奴国王印(金印)

中国王朝は周辺諸国に印綬を授けて臣下と認めていました。その印綬の一つである金印が福岡県で見つかっています。漢委奴国王印(金印)について解説します。

箸墓古墳

邪馬台国畿内説にて卑弥呼の墓の候補として挙がる箸墓古墳。どんな遺跡なのでしょう?畿内説の批評を交えて解説します。

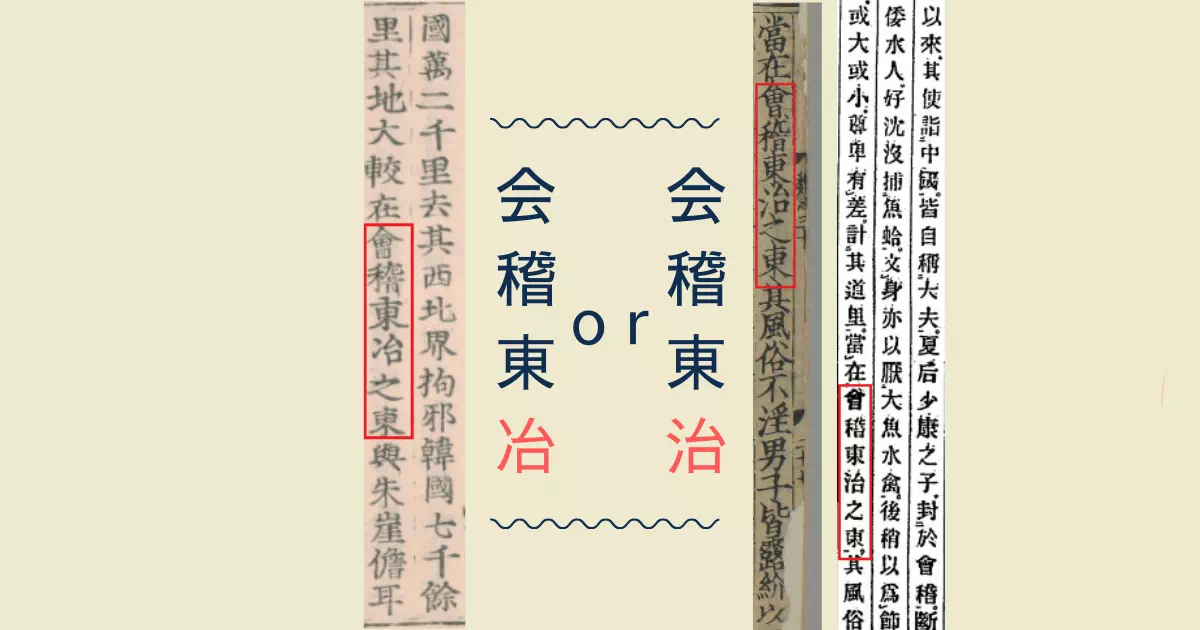

【邪馬台国研究】会稽東治か会稽東冶か問題

邪馬台国論争の議題・会稽東治か会稽東冶か問題。主観はなるべく入れずに第三者視点で記事を執筆したので、まっさらな視点で冷静に見てみましょう!

古代中国の入れ墨文化:蛟竜(蛟龍)の害

夏王朝の第6代帝である少康には、入れ墨に関するエピソードがあります。そこから、古代中国の入れ墨文化を考察してみます。

卑弥呼没頃の日食 ~岩戸隠れ伝説~

卑弥呼が没した頃に起こった日食の説明です。当時の九州や奈良から日食はどのように見えていたのかをメインに、岩戸隠れ伝説との関連なども触れています。

「大夫」という身分から朝貢頻度を考える

魏志倭人伝や後漢書などに出てくる「大夫」は、中国の王朝に朝貢した使者を指します。この大夫、どのくらいの頻度で朝貢していたのでしょう?『礼記』『漢書』という史料から推測してみました。

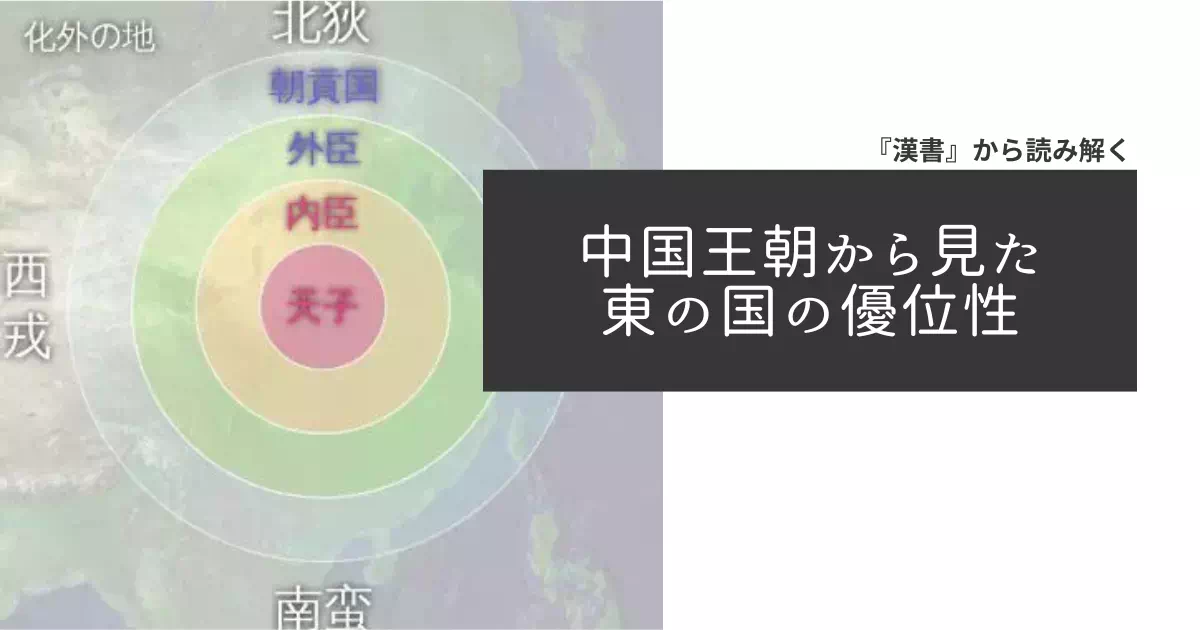

『漢書』から読み解く中国王朝から見た東国の優位性

古代中国王朝は、中国を中心とした東西南北の四方に居住していた異民族に対し蔑称を付けていました。しかし、東の国々に対しては、西南北の国より少し格上に見ていたと取れる記述が『漢書』にあります。

卑弥呼の”鬼道”とは何か?

「魏志倭人伝」をはじめ中国の史料には、卑弥呼が”鬼道”を用いて人心掌握して国を統治していたという記録が残っています。果たしてこの”鬼道”とは何でしょうか?いろいろな説を考察してみました。

ギリシャ考古学の誤訳を例に紹興本・紹煕本の差異を考える

魏志倭人伝の写本に潜む誤写の可能性とは?ギリシャ考古学の事例をもとに邪馬台国研究の盲点に迫ります。

【畿内説】「卑弥呼 = 神功皇后/奈良県桜井市」説 ~舎人親王~

舎人親王は『日本書紀』の中で「卑弥呼と神功皇后が同一人物」とする記述を認めています。邪馬台国の場所は明記されていませんが、後年の付け足し解釈によって【畿内説】奈良県桜井市説となっています。

対海国(対馬)

邪馬台国までの道中として登場する対海国。魏志倭人伝をはじめいくつかの史料に登場するものの国名の漢字が異なります。有力な対馬説を軸に、対海国についてまとめました。

倭人の入れ墨文化

古代中国の史料によれば、倭人(かつての日本人)は入れ墨をする文化があったようです。倭人の入れ墨文化について考察しました。

卑弥弓呼は何者か?

卑弥弓呼は、邪馬台国と敵対していた人物です。身分は狗奴国の男王とされていて、正始八年(西暦247年)の出来事で登場します。

都巿牛利は何者か?

都巿牛利は、倭から魏に使者として朝貢した人物です。身分は次使(副使)とされていて、正始二年(西暦241年)の出来事で登場します。

難升米は何者か?

難升米は倭から魏に使者として朝貢した人物ですが謎の人物です。思兼神説、彦狭島命説、梨迹臣説、卑弥呼の前の男王説、伊都国の役人説などを考察しています。

台与は何者か?(壹與/臺與/台与)

台与は、邪馬台国の女王だったとされる人物です。しかし、実在したかどうかを含め、どんな人物だったのかは詳しく分かっていません。このページでは、台与について分かっていることや、いろいろな人物比定説を紹介します。

卑弥呼の人物像

卑弥呼は倭の国の女王と思われます。宮殿に籠ってほとんど姿を見せることはなく、鬼道を使って国をまとめていたようです。

卑弥呼の死・墓とは?

卑弥呼の死や墓については魏志倭人伝の内容が極めて重要です。魏志倭人伝の「卑彌呼以死」をどう解釈するかで、卑弥呼の死因や死亡時期の推定が変わります。

卑弥呼の功績 ~外交による中国・朝鮮との関係~

卑弥呼は中国の魏国に使者を送り、友好または主従(関係性は諸説あり)関係を築いたようです。

卑弥呼は何者か?人物比定説を列挙してみた

卑弥呼は言わずと知れた邪馬台国の女王。しかし、実在したかどうかを含め、どんな人物だったのかは詳しく分かっていません。人物比定説を紹介します。

卑弥呼の読み方は「ひみこ」だけじゃない?発音と名前の謎

卑彌呼・卑彌乎・俾彌呼など史料ごとの表記や、「ひみほ」「ひみふ」など複数の読み方をまとめました。

卑弥呼は何者か?

卑弥呼は、言わずと知れた邪馬台国の女王。しかし、実在したかどうかを含め、どんな人物だったのかは詳しく分かっていなません。卑弥呼について分かっていることや人物比定説を紹介します。

志賀島小幅とは?

『志賀島小幅』は、金印の真贋を左右する江戸時代の重要史料ですが、『志賀島小幅』自体の真贋もしっかり検証しなければなりません。

志賀島小幅 原文全文【解説なし】

本記事では、志賀島小幅の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

甚兵衛の口上書とは?

邪馬台国論争に欠かせない金印の発見経緯は「甚兵衛の口上書」という史料に記載されています。金印の真贋論争にも関わる、極めて重要な金印研究史料です。

甚兵衛の口上書 原文全文【解説なし】

本記事では、甚兵衛の口上書の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

古事類苑とは?

古事類苑は、日本最大にして唯一の「官撰百科事典」です。政府主導であるため、見方によっては日本国の公式見解としても解釈されることもあります。

古事類苑 原文全文【解説なし】

本記事では、古事類苑の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

三国史記(新羅本紀)とは?

紀元前から7世紀頃までの朝鮮半島の様子が記録されている、現存する最古の朝鮮史書『三国史記』には、倭や卑弥呼についての記述があります。

三国史記(新羅本紀) 原文全文【解説なし】

本記事では、三国史記(新羅本紀)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

通典とは?

通典は倭に関する記述がある唐時代の史料です。邪馬台国と思われる記述もあり、貴重な史料になっています。

通典 原文全文【解説なし】

本記事では、通典の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

翰苑とは?

魏志倭人伝や魏略など様々な文書を引用し、客観的な立場で倭のことを記述した『翰苑』を解説しています。古代の倭を知ることや邪馬台国論争において、翰苑は重要な史料です。

翰苑 原文全文【解説なし】

本記事では、翰苑の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

北史とは?

『北史』には倭に関する記述もあります。ただし成立時期が時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

北史 原文全文【解説なし】

本記事では、北史の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

隋書とは?

『隋書』には倭や卑弥呼に関する記述もあります。ただし成立時期が時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

隋書 原文全文【解説なし】

本記事では、隋書の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

南史とは?

『南史』には倭に関する記述もあります。ただし成立時期が時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

南史 原文全文【解説なし】

本記事では、南史の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

晋書とは?

『晋書』は265~420年の中国のことを記述している史料ですが、卑弥呼に関する記述もあります。ただし成立時期が時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

晋書 原文全文【解説なし】

本記事では、晋書の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

梁書とは?

『梁書』は502~557年の中国のことを記述している史料ですが、邪馬台国に関する記述もあります。時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

梁書 原文全文【解説なし】

本記事では、梁書の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

南斉書とは?

『南斉書』は479~502年の中国のことを記述している史料で、倭国に関する記述もあります。時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。

南斉書 原文全文【解説なし】

本記事では、南斉書の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

梁職貢図(職貢図/貢職図)とは?

古代中国の皇帝に対して周辺国が職貢する様子を図解した職貢図。倭人についての記述がありますが、具体的にいつ頃の時代を様子かは確定していません。

梁職貢図(職貢図/貢職図) 原文全文【解説なし】

本記事では、梁職貢図(職貢図/貢職図)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

宋書(宋書倭国伝)とは?

『宋書』は中国南朝・宋の歴史書ですが、倭国に関する記述もあります。少なくとも、邪馬台国より後の時代の倭国の状況を知ることは可能です。

宋書(宋書倭国伝) 原文全文【解説なし】

本記事では、宋書(宋書倭国伝)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

後漢書とは?

『後漢書』には倭や邪馬台国に関する記述があります。後漢書と魏志倭人伝では異なる記述があるため、「どちらが正しいのか?」という解釈の問題も大きな争点になっています。

後漢書 原文全文【解説なし】

本記事では、後漢書の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

三国志(魏志倭人伝)とは?

『三国志(魏志倭人伝)』には、2~3世紀頃の日本に関する記述があります。そのため魏志倭人伝は、当時の日本を知ることができる貴重な文献資料です。

三国志(魏志倭人伝) 原文全文【解説なし】

本記事では、三国志(魏志倭人伝)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

魏略(魏略逸文)とは?

『魏略』は『魏略逸文』とも呼ばれます。魏志倭人伝の元になったという説もある、倭に関するいろいろな記述が残る史料です。

魏略(魏略逸文) 原文全文【解説なし】

本記事では、魏略(魏略逸文)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

山海經とは?

『山海經』は中国最古の地理書です。古代中国の伝説的な話が多く盛り込まれており、信憑性に欠ける史料と言われます。倭の話も内容を信頼できるかは賛否分かれます。

山海經 原文全文【解説なし】

本記事では、山海經の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

論衡とは?

『論衡』は中国正史以外では倭国・倭人についての最も古い史料となっています。周王朝の時代に、倭人が朝貢していたことを伝えています。

論衡 原文全文【解説なし】

本記事では、論衡の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

漢書(前漢書/漢書地理志)とは?

紀元前の倭国の様子が記録されている『漢書』。『漢書地理志燕地条』とも言う漢書は、倭についての最古の記録であるとされています。

漢書(前漢書/漢書地理志) 原文全文【解説なし】

本記事では、漢書(前漢書/漢書地理志)の倭や邪馬台国に言及した部分の原文全文を掲載しています。現代語訳や解説は含まれていません。文意の理解には別記事の解説編もご参照ください。

1