2~3世紀頃の日本は文字で記録を残す習慣がありません。

つまり、その頃の日本を知るには基本的に遺跡からの出土品に頼ることになります。

一方中国は、紀元前から文字で記録を残す文化がありました。

そんな中国の歴史書である『魏志倭人伝』には、2~3世紀頃の日本に関する記述があります。

そのため魏志倭人伝は、当時の日本を知ることができる貴重な文献資料です。

魏志倭人伝とは

勘違いしている人が多くいるのですが、実は『魏志倭人伝』という本は存在しません。

『魏志』という本の一部分のことを指しています。

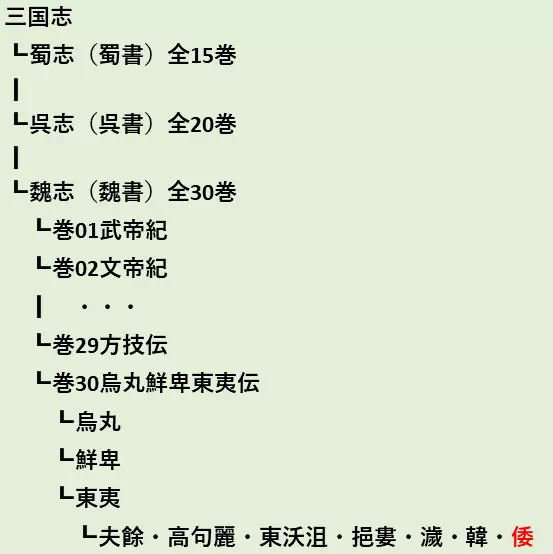

全3志(65巻)で構成される中国の歴史書『三国志』中の

「魏志」の第30巻である

烏丸鮮卑東夷伝の中の

倭人についての章のこと

そもそも『三国志』とは、184~280年(諸説アリ)の中国に関して記述した歴史書です。

当時の中国は魏・呉・蜀の三国に分かれていました。

『三国志』はそれぞれの国について『魏志』『呉志』『蜀志』と独立して編纂されています。

魏国のことを記述した『魏志』全30巻の最終巻「烏丸鮮卑東夷伝」には、中国の東方に住んでいる諸民族の情報が記載されています。

その諸民族の中に倭人傳という章があり、そこに倭人とその国についての記述があります。

一般的には ”うがんせんびとういでん” または ”うがんせんぴとういでん” と読みます。

資料データ

| 著者 | 陳寿 |

| 成立年 | 不明(一般的には280~297年とされる) |

355年に編纂された中国の歴史書『華陽国志』の陳寿伝の内容から、呉国が晋国に降伏した280年以降の成立が有力です。

ただし、陳寿は297年没と言われていますが、諸説あります。

よって『魏志倭人伝』は、一般的に280~297年の成立と考えられています。

呉平後、寿乃鳩合三国史、著魏・呉・蜀三書六十五篇、号『三国志』

『華陽国志』巻11 後賢志陳寿伝

信憑性

- 全体的に過去の文献を引用・転記した部分を多々含む

- 内容は陳寿の主観や予測ではないものが多い

- 内容の不統一性や矛盾点は、引用元の記載を保っていると解釈可能

- 版本ごとに内容が異なる

- 陳寿が意図的に参照しなかった文献がある可能性は否定できない

- 人名や地名といった固有名詞の類は鵜呑みにできない

魏を正統とするような扱いや、曲筆されたと思われる部分もありますが、概ね高評価とされています。

高評価の理由は、三国志が過去の文献を引用・転記したと思われる部分を多々含んでいるためです。

【引用・転記がある = 陳寿ではない人の記載がある】ため、内容の客観性が高いと言えます。

信憑性に欠ける点として、現存する版本に差異があること挙げられます。

内容の差異については、「後年に加筆・修正されている部分もある」との見方もあります。

単に文字が似ているというだけでなく、書き写した人の文字の癖などもあるため、何度も書き写されているうちに誤記が発生した可能性は大いに考えられます。

また、不都合な事象がある等の理由から、陳寿が意図的に参照しなかった文献がある可能性は否定できません。

加えて、人名や地名といった固有名詞の類は、「当時の日本人の発音」を「当時の中国・朝鮮系の音韻」であてはめた漢字で記述されている可能性が高く、現在の日本語との一致性は怪しい部分があります。

日本・大陸それぞれでさらに方言があることも考慮しなければなりません。

版本

あまりに古い時代の本なので、原本は見つかっていません。

原本を書写した版本はいくつか見つかっているものの、どれも細部の内容が異なっており、どれを最善本として扱うかは議論の余地があります。

また、後年に複数の史料で魏志倭人伝が引用されていますが、引用部分の内容も版本と異なっているものがあります。

版本の中で特に重要なものは、紹興本(しょうこうぼん)と紹煕本(しょうきぼん)の2点です。

コメント