卑弥呼が没したとされる頃、日本の一部では日食が観測できたとされています。

日食が卑弥呼の死と関連するという説もあるので、以下の2つの日食について調査しました。

・247年3月24日の日没頃に北九州で観測できた日食

・248年9月5日の早朝に能登半島~東北南部で観測できた日食

日食とは

日食とは、月が地球と太陽の間を横切る際に起き、地球から見た太陽が隠れる現象です。

太陽が完全に隠れる皆既日食と、一部だけ隠れる部分日食があります。

昼でも皆既日食が起きれば、夜と同じくらい暗くなります。

逆に、少しでも太陽が覗くと空はそこそこ明るいことも分かります。

卑弥呼と日食の関係

日本の「岩戸隠れ伝説」は日食を伝説化したと言われています。

この伝説に登場する天照大神は、卑弥呼のことではないかとする説があります。

天照大神(アマテラスオオミカミ)は弟の須佐之男命(スサノオノミコト)の暴挙に怒り、岩屋戸(岩でできた洞窟)に隠れてしまった。

すると天地が真っ暗となり昼がなくなってしまった。

「あまのいわと」「あめのいわと」(天の磐戸、天岩戸、天石戸)と呼ぶこともあります。

卑弥呼は”鬼道”を用いた巫女・シャーマンのような働きをしていたと考えられています。

その卑弥呼が亡くなった直後に日食が起きて民衆が恐れた、あるいは、日食が卑弥呼の巫女としての力が弱くなったと解釈されて殺された(クーデター)ことを、伝説として語り継がれたとする考えです。

卑弥呼は242~248年頃に没したとされ、この間に日本で見られた可能性がある皆既日食は247年と248年の2回あります。

現代科学ではその日食をある程度シミュレーションすることが可能です。

ただし日食時の天候までは分からないため、日食が起きているからと言って観測できた保証はありません。

昼が無くなり真っ暗になったという伝説を考えると、部分日食では明るすぎ?

過去の日食データの正確性

過去の日食データは、正確性がやや欠ける傾向があります。

天文学は未知の部分が大きい分野で、証明できず仮説の域を出ないなど不確定要素が多いためです。

過去の日食を考えるには、複雑な計算や数値の仮定が必要です。

地球の運動(自転速度・離心率・地軸傾度・歳差運動など)や月の運動、ミランコビッチ・サイクルなど多角的に考慮しなければなりません。

仮定するデータによって全く違う結果になり得る。

現実に起こった事象との誤差も出やすいことに注意!

国立天文台が2010年に発表している論文の中に、247年と248年の日食について以下の記述があります。

食分0.9(248年の日食の値)ではあたりは暗くならない。

https://www.nao.ac.jp/contents/about-naoj/reports/report-naoj/13-34-3.pdf

したがって、どちらの日食も「天の磐戸」日食の候補としてふさわしくない。

しかし翌2011年に一部内容を訂正するような論文を掲載しています。

卑弥呼の死の前後と見られる紀元 247 年に、北九州で、皆既または皆既に近い日食があったことは、注目に値する。

https://www.nao.ac.jp/contents/about-naoj/reports/report-naoj/14-34-1.pdf

過去の天文データについては、天文学のスペシャリストでさえ意見が異なったり計算のずれが起きたりするものであり、値を正確なものとして受け取るべきではありません。

多少のずれがあること踏まえ、大まかな範囲で考える必要があります。

前提知識

前提として、地球では西に行くほど日没時刻が遅い、ということを知っておきましょう。

2022年1月1日の日没を例にすると、東京都の日没は16時39分、福岡県では17時22分と約40分も異なっています。

247年の日食

247年3月24日の日没頃、日本では九州北部付近でのみ皆既日食が確認できた可能性があります。

それ以東の地域ではすでに日没しており観測することができません。

九州(福岡)

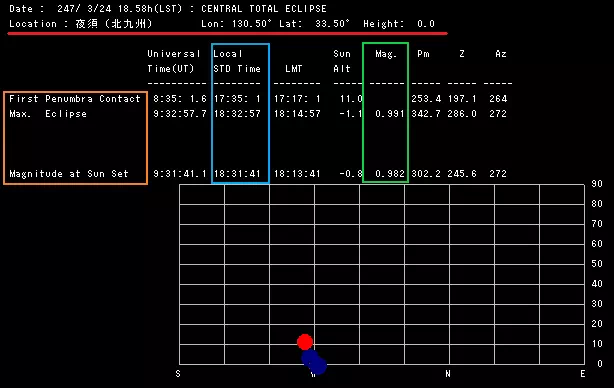

下図は247年3月24日の福岡県夜須高原あたりで見られたと推測される日食データです。

赤線部:観測地の緯度経度。

青枠部:観測地の時刻。

緑枠部:食分(日食時に月に覆われた太陽の直径の度合い)。

橙枠部:表の行ヘッダに該当する。First Penumbra Contactは最初に部分日食が見られる時刻、Max Eclipseは観測地で月が太陽と最大まで被った時刻、Magnitude at Sun Setは観測地の日没時刻。

| 観測地の時刻 | 食分 | |

|---|---|---|

| 部分日食開始時刻 | 17時35分01秒 | ー |

| 観測地で月が太陽と最大まで被った時刻 | 18時32分57秒 | 0.991 |

| 観測地の日没時刻 | 18時31分41秒 | 0.982 |

最大食分は観測地時刻で18時32分57秒ですが、18時31分41秒に日没するため観測できません。

よって、日没時刻が観測可能な最大食分となり、0.982でした。

食分の値は、0は太陽と月が外接状態、0.5では太陽の半分が月に隠れた部分日食、1以上で皆既日食です。

先に引用した国立天文台の論文によれば”食分0.9ではあたりは暗くならない”とされています。

0.982はほぼ皆既日食に近い状態であり、誤差を考えると皆既日食だった可能性もあり得ます。

数値の誤差で多少観測時間が変動する可能性もあるものの、日食開始(17時35分頃)から日没(18時31分頃)までは1時間未満で、後述する248年の日食に比べ観測時間が若干短いことが特徴です。

ここで言う日没は地平面でのことです。

皆既日食が日没ギリギリということは、山や島などの高い障害物があるともっと早く日没して見える(つまり皆既日食は観測できない)という点は考慮が必要です。

日没頃の日食を”昼が無くなった”という伝説にするかは疑問。

日没しながら太陽が欠ける様子から、太陽がもう登らないのではという恐怖を伝説化した?

太陽が欠けつつ沈むさまは、一種の不気味さがあります。

以下は2010年1月15日の沖縄で観測された日入帯食1(食分0.6)の様子です。

近畿(奈良)

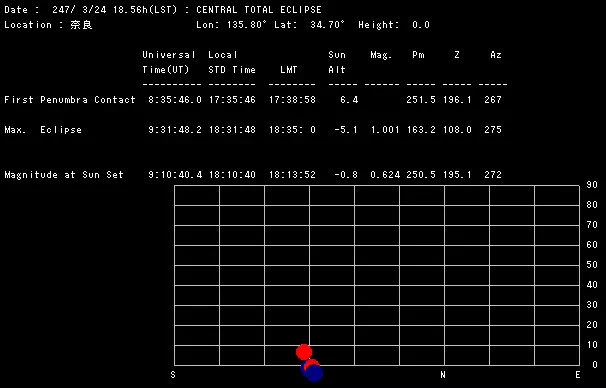

邪馬台国比定地論争は大きく九州説と畿内説の2つに分かれるため、奈良県での観測情報も掲載します。

日没時の食分が0.624で部分日食でした。

| 観測地の時刻 | 食分 | |

|---|---|---|

| 部分日食開始時刻 | 17時38分58秒 | ー |

| 観測地で月が太陽と最大まで被った時刻 | 18時35分00秒 | 1.001 |

| 観測地の日没時刻 | 18時13分52秒 | 0.624 |

248年の日食

248年9月5日の日本では、247年とは逆で日の出の直後に皆既日食(日出帯食2)が能登半島~東北地方南部付近でのみ確認できました。

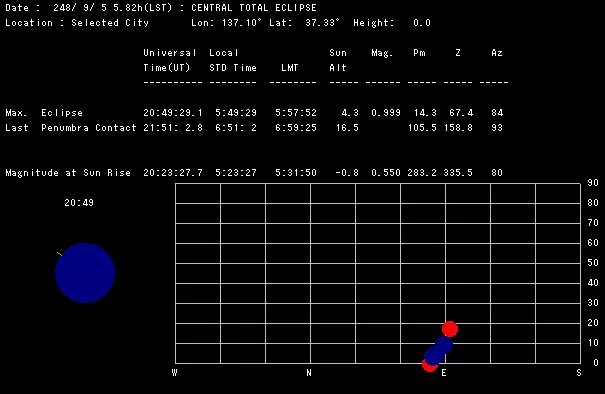

能登半島

| 観測地の時刻 | 食分 | |

|---|---|---|

| 部分日食終了時刻 | 6時51分02秒 | ー |

| 観測地で月が太陽と最大まで被った時刻 | 5時49分29秒 | 0.999 |

| 観測地の日の出時刻 | 5時23分27秒 | 0.550 |

早朝5時23分の日の出時に食分が0.55で、5時49分頃に皆既日食開始、日食が終わるのは6時51分頃でした。

数値の誤差を考慮しても、1時間程度は日食状態であったと考えられます。

247年に比べ日食観測時間は若干長いことが特徴です。

東北(岩手)

248年の皆既日食帯は東北地方南部(福島県付近)とされていますが、仮定するデータで誤差が出ます。

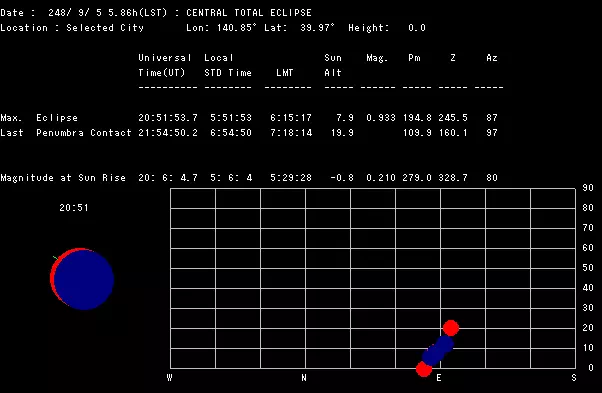

邪馬台国の比定地説の1つに岩手・八幡平説というものがあるので、ここでは東経140.8度、北緯39.9度にある八幡平での皆既日食データを参照します。

| 観測地の時刻 | 食分 | |

|---|---|---|

| 部分日食終了時刻 | 6時54分50秒 | ー |

| 観測地で月が太陽と最大まで被った時刻 | 5時51分53秒 | 0.933 |

| 観測地の日の出時刻 | 5時06分04秒 | 0.210 |

早朝5時6分頃の日の出時点では食分0.21と能登半島に比べ、かなり低い値となっています。

その後5時51分頃に食分が最大の0.933となった後、6時54分頃に日食が終わります。

だんだん太陽が欠けていく様子を約45分かけて観測できたと思われます。

八幡平は標高1600mほどの高原台地で見晴らしが良いことを踏まえると、247年のデータを含めても最も”だんだん太陽が欠けていく様子”を観測できた可能性があります。

一方で、誤差があり得るとは言え、最大食分が0.933と皆既日食と呼ぶには少々物足りない気もします。

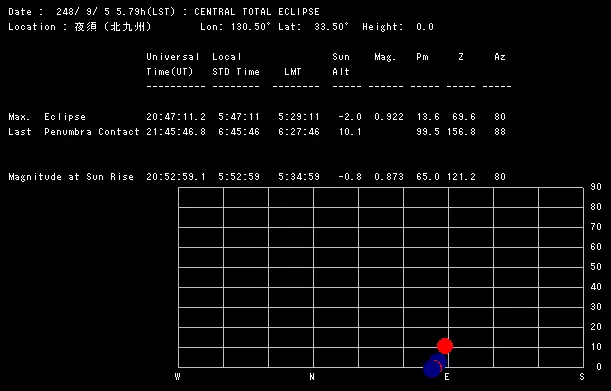

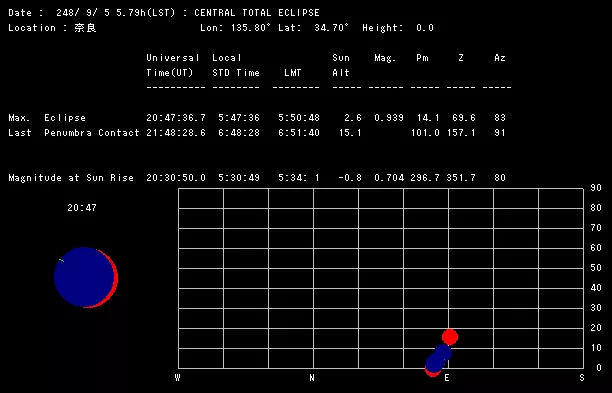

近畿と九州

九州説と畿内説のために、248年の九州北部と奈良県での観測情報も掲載します。

九州北部での最大食分は5時47分頃ですが、日の出が5時52分頃(食分は0.873)と既にピークを過ぎてから日が昇ります。

奈良県では、日の出時の食分が0.704で、最大食分は0.939です。

最大食分は八幡平と似た値ですが、太陽が欠ける過程を観測できる時間は15分程度しかありません。

当時は日が昇ったら起きていた説がありますが、日の出と同時に起きるとは限りません。

日の出から数分~数十分後に起きれば、観測できなかった可能性もあり得ます。

”昼が無くなった”というよりは、朝が無くなったいう表現が適切。

日食データ計算方法

本ページの日食データは、『古天文の部屋』様から、Windows版 日蝕ソフトEmapWin(Ver3.6)を使用させていただきました。

他に当時の天文データを参照する方法として、天文シミュレーションソフトウェア「ステラナビゲータ」やNASAの日食サイト「Solar Eclipse」などがあります。

コメント