邪馬台国論争に欠かせない金印の発見経緯は「甚兵衛の口上書」という史料に記載されています。

金印の真贋論争にも関わる、極めて重要な金印研究史料です。

『甚兵衛の口上書』とは?

| 著者 | 長谷川武蔵(ぶぞう) |

| 成立年 | 1784年5月5日 |

| 現存史料 | 現存しない(複製品の現存説はアリ) |

『甚兵衛の口上書』とは、『百姓甚兵衛口上書』や『那珂郡志賀島村百姓甚兵衛申上る口上之覚』とも言われ、金印の発見経緯が書かれた公文書です。

現在は所在不明となっています。

大谷光男氏の著書による情報

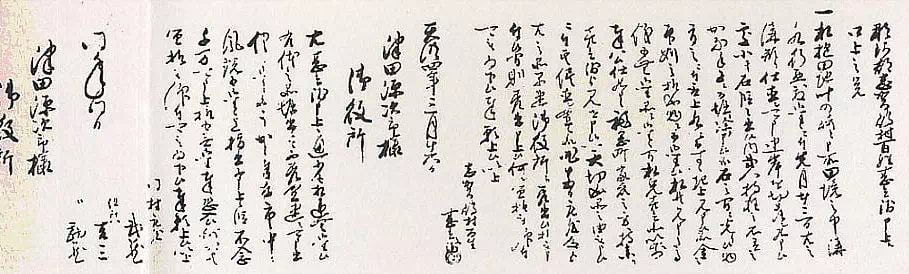

有名な甚兵衛の口上書は現在のところ所在不明であるが、筆者が中島利一郎氏の存命中、昭和三十一年に拝見した際には、上質な半紙(楮)に天地二四・五センチ、紙幅一〇三センチをはかる。

大谷光男編『金印研究論文集成』内収蔵 大谷光男著「漢委奴国王の金印」より

(…中略…)

口上書は三枚にわたって、長谷川武蔵によって書き留められていた。

包紙には「天明四年志賀島村百姓甚兵衛金印掘出候付口上書」とある。

その際に撮った口上書のフィルムなどは、九州大学教授であった岡崎敬氏に、現地であるのでという理由で差し上げた。

現状、甚兵衛の口上書の出典は辿っていくと全て大谷氏の著書・講演となっています。

そのため甚兵衛の口上書を引用する際には、信憑性などに気を付ける必要があります。

疑問点・怪しい点

- 甚兵衛自身が作業していたとは書いていない

-

百姓・甚兵衛は「私が所有する田地」で見つかったとしていて、甚兵衛自身が作業していたとは書いていません。

甚兵衛は土地の所有者で、発見者は別人という説もあります。 - 甚兵衛のハンコしかない

-

甚兵衛の名前の上に、印と言う字が記載された円(㊞2)が見られます。

これは大正時代に複製した際に押されたハンコと思われますが、組頭などの名前にはハンコがありません。

原文でも印が無かったのか、複製時の押印漏れかは分かりません。 - 甚兵衛は実在したのか

-

同じく金印発見経緯を記している『志賀島小幅』には、甚兵衛の名前が登場しません。

また、当時の名寄帳3にも甚兵衛の名前が登場しません。

甚兵衛という人物が実在したのかどうかは議論が必要です。

まとめ

『甚兵衛の口上書』は金印の当事者とその関係者が記載しているため、信憑性があるとする見方もできます。

しかし、史料を直接見た人物はほとんどおらず、大谷氏の各著書・講演などが出典となっていることから信憑性には疑問も生じます。

甚兵衛という人物の実在有無など怪しい点もあるため、『甚兵衛の口上書』の引用時はしっかり研究して、各論点に対して明確な理由付けをする必要があります。

コメント