日本古代史の根幹を支える資料の一つが『魏志倭人伝』です。

中国・三国時代に成立したこの文献は、当時の倭(日本)について記された一次資料の一つとして知られています。

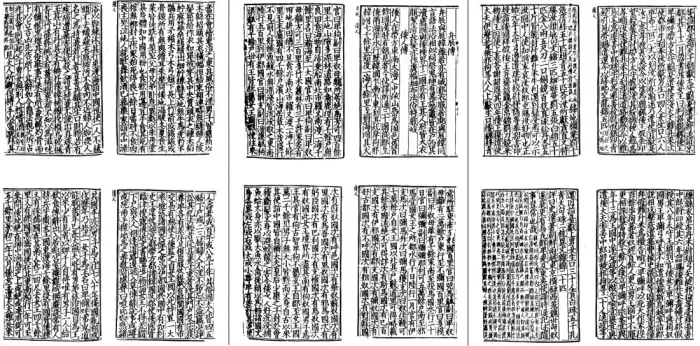

その魏志倭人伝には複数の版本が存在しますが、中でもよく知られているのが「紹興本」と「紹煕本」です。

宋代に写本された異なる系統の史料ですが、その間には微妙ながらも無視できない文言の違いがあります。

これらは単なる表記の違いではなく、当時の写本家が文字を誤って書き写した可能性を示唆しています。

ギリシャ考古学での「ζ」と「ξ」の誤訳

写本のミスは、中国や日本の古代史に限った話ではありません。

例えば、1970年代のギリシャ考古学において、古代エレトリアの文献に見られた一つの誤訳が大きな発見の妨げとなっていたという有名な事例があります。

エレトリアのアルテミス神殿が「エレトリアの城壁からζ(ゼータ)、すなわち7スタディオンの距離にある」との文献記述が長らく信じられていましたが、実際にはこのζがξ(クシー)、つまり60スタディオンであった可能性が浮上しました。

つまり、文献を何度か書き写す間に、写本家がζをξと間違えた可能性があるという説が出たのです。

この修正をもとに考古学者が再調査を行った結果、実際に神殿跡が発見され、大きな話題になりました1。

たった一文字のミスが、考古学的な空白を長期間も生んでしまった好例です。

書写ミスが歴史に与えるインパクト

ギリシャの事例から考えると、魏志倭人伝の版本差異も「文字の形状が似ているが意味の異なる文字」を写本時に取り違えた可能性があります。

たとえば、中国の古典文献においては、以下のような取り違えが起こりやすいとされています2。

- 「百」と「白」

- 「州」と「川」

- 「倭」と「委」

このような写本ミスが蓄積されると、後世の我々が古代の地理・文化・政治体系を誤って解釈してしまう危険性が増します。

書写技術と再検証の重要性

古文書の写本は、現在のような印刷技術も校正ソフトも存在しなかった時代の作業です。

人間の目と手だけで何百ページもの文献を書き写していた中で、ミスが起こるのは避けがたいことでした。

だからこそ、現代の研究者たちは複数の版本を照合し、場合によっては他国の古文書とも比較しながら、最も「原本に近い」形を再構成する努力をしています。

魏志倭人伝についても、紹興本と紹煕本の違いを再検証し、地理情報の整合性を再構築することは、日本古代史研究における今後の重要な課題です。

一文字の違いがもたらす歴史の誤読

今回取り上げたギリシャ考古学と魏志倭人伝の事例は、一見些細に見える「一文字の誤記」が、歴史の解釈と発見にどれほど大きな影響を与えるかを示しています。

文献資料における精密な読解と、版本間の比較検証は、歴史学における「真実への鍵」とも言えるでしょう。

こうした「文字の罠」にも注目してみると、新たな発見があるかもしれません。

注釈・参考資料など

- https://www.swissinfo.ch/jpn/sci-tech/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%80%83%e5%8f%a4%e5%ad%a6_%e5%a5%b3%e7%a5%9e%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%86%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%ac%8e%e8%a7%a3%e6%98%8e-%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9%e4%ba%ba%e3%81%8c%e8%b2%a2%e7%8c%ae/45489898 ↩︎

- 各種誤字研究資料(以下など)から

羅根澤 主編『中国古典文学理論 批評専著選輯』

坂出祥伸 著『初学者のための 中国古典文献入門』

陳力衛 著『近代知の翻訳と伝播―漢語を媒介に』 ↩︎

コメント